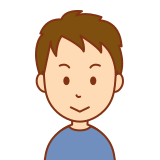

※この記事は「リードマネジメント実践録」シリーズ第2回です。

「リードマネジメント実践録」シリーズでは、大手コンサルティングファームでマネジャーを務める私が、部下2人の育成にリードマネジメントを実践する過程を記録しています。

前回↗は、コンサル業界における人材育成の実態と、私自身が直面している「本人任せでは伸びにくい部下をどう育てるか」という課題をお伝えしました。

その中で、解決の糸口として「リードマネジメント」という考え方に出会ったことを紹介しました。

今回はその実践編の第一歩。

週1回15分の1on1(TP)を通じて、部下の“上質世界”を知ろうとした様子 をお伝えします。

もしあなたが――

- 「部下がなかなか自律して動いてくれない」と感じている管理職の方

- 「上司との1on1って何を話せばいいの?」と悩むメンバー側の方

どちらであっても、本記事から 短時間で続けられる1on1の設計と、そこから得られる具体的な気づき を学んでいただけるでしょう。

この記事を読むと得られること

- 継続しやすい「15分1on1」の始め方がわかる

- 部下の“上質世界”を知るための質問の仕方がわかる

- 実際のやり取りから得られた「生の気づき」を知ることができる

導入|リードマネジメントの第一歩は「上質世界」を知ること

「部下にもっと自律して動いてほしいのに、どうすればいいのか分からない」

多くの管理職が抱えるこの悩みに対し、リードマネジメントが示している答えの一つが 「上質世界を知る」こと です。

上質世界とは何か?

上質世界とは、簡単にいえば 「その人の理想像を形づくる心のアルバム」 です。

ここには、その人が大事にしている人やモノ、価値観、好きな状況、信条などが蓄積されています。

土台には5つの基本的欲求(生存・愛/所属・力・自由・楽しみ)があり、それらを満たすイメージが上質世界に積み重なっていきます。

私自身の解釈としては、「その人が人生でどうありたいか、自分の理想とする姿」が上質世界だと理解しています。

なぜ上質世界が重要なのか?

リードマネジメントは、メンバーに外発的な指示を与えるのではなく、内発的な変化を引き出すサポートを技術化したもの です。

メンバーが自ら目的・目標を持ち、それを達成するために最善の行動を選べるようにする――これがリードマネジメントの目指す姿です。

そのためには、マネジャーが「メンバーが大事にしている理想=上質世界」を理解することが欠かせません。

上質世界に触れることでメンバーは「やらされ感」ではなく「自分ごと」として動けるようになります。

そして最終的には、仕事やチーム、そしてマネジャー自身を上質世界に入れてもらう ことで、同じ判断基準で主体的に動ける関係が築かれるのです。

1on1から始めるメンバーの上質世界の探索

こうした背景から、私はリードマネジメントの実践を 「メンバーの上質世界を知る」こと から始めることにしました。

その具体的な場として選んだのが、週1回15分の1on1 です。

※「上質世界」についてより詳しく知りたい方は、橋本拓也さんの著書『部下をもったらいちばん最初に読む本』をご覧ください↓↓↓

(Amazonアソシエイトとして適格販売による収益を得ています)

実践|週1回15分の1on1をどう設計したか

部下の上質世界を知るために、私が最初に取り組んだのが「週1回15分の1on1」です。

短い時間であっても継続して積み重ねることで、部下の価値観や動機に少しずつ触れられると考えました。

ここでは、なぜ15分なのか、どんな内容を話すのか、そして続けるための工夫 について紹介します。

同じように1on1を始めたいと考えている方が、自分の現場で再現できるヒントになれば幸いです。

なぜ15分なのか?

忙しいプロジェクト現場では、長時間の面談を継続するのは現実的ではありません。

むしろ、短時間でも高頻度で積み重ねるほうが、部下の本音を少しずつ引き出せると考えました。

「15分だけなら予定に入れやすい」というハードルの低さも、続ける上での大きなポイントです。

どんな内容を話すのか?

1on1の目的は「上質世界を知ること」です。

そこで私は「メンバーカルテ」を用意し、少しずつ項目を埋めていく方針を立てました。

主な項目は以下の通りです。

- 入社動機

- 欲求バランス(生存・愛/所属・力・自由・楽しみ)

- 上質世界

- 強み・長所

- ビジョン・目標

- 成功しなければならない理由

いきなり全部を聞き出すのではなく、初回は「入社動機」「直近のプロジェクトで感じたこと」「キャリアに対する考え方」といった話しやすいテーマに絞りました。

設計のポイントは“続けられること”

1on1を実際にやってみて感じたのは、完璧を目指すより、まずは習慣化することが重要 だということです。

形式ばらずに「少しずつ聞き出していく」スタンスのほうが、部下も構えずに話してくれます。

この仕組みを通じて、メンバーの上質世界に少しずつ近づけるのだと実感しました。

実録|第1回1on1で見えたこと

初回の1on1は、私にとっても部下にとっても「探り探り」のスタートでした。

それでも、やり取りを通じて メンバーそれぞれの上質世界の片鱗に触れることができた のは大きな収穫でした。

ここでは、アイさん・ダンさんそれぞれの特徴的な言葉を振り返り、私が感じた気づきを整理します。

アイさん:やりがいは専門領域への挑戦とチームワーク

アイさんは、以前に当社に所属した後、アセットマネジメント業界に転職し、再び戻ってきた「出戻り組」です。

出戻りという経歴を持つからこそ、彼女が語る「なぜ戻ってきたのか」という話には説得力がありました。

「アセマネに戻ったときは、1人で100本近いファンドを見ていて、助け合う余裕もなくて……チーム感がなかったんです」

個人プレーの味気なさを嫌い、もう一度このチームに戻ってきた――その背景には、「サステナ領域に挑戦したい」という専門性への関心 と、「チームで働く楽しさを味わいたい」という価値観 の両方があることが分かりました。

また、直近のプロジェクトで統計やR言語に触れたことについても、こんな言葉がありました。

「統計の基礎を学べたのは新鮮でした。Rは難しかったですけど、きれいなコードを見ると刺激になりますね」

ここから見えてきたのは、「新しいことを学ぶ刺激がモチベーションになる」 というアイさんの上質世界です。

停滞感を嫌い、学びや成長を求める――その姿勢は、今後の育成方針を考えるうえで重要な手がかりになりました。

1on1からの学び: 経歴や入社動機から職場に求めることが浮かび上がる

部下の経歴や転職経験を聞くと、その人が「職場に何を求めているのか」が自然と浮かび上がります。

背景を知ることが、上質世界に触れる第一歩になります。

ダンさん:危機感はあるが、解決の糸口はまだ見えていない

ダンさんは銀行出身で、「手に職をつけたい」と考えてコンサル業界に転じた経歴を持っています。

金融のバックグラウンドとデータ分析への関心、その両方を抱えて今のキャリアを歩んでいきました。

ただ、今回の1on1で見えてきたのは、強いキャリア志向よりも 「このままではマズそうだ」という危機感 でした。

「これまではノラリクラリでよかったんですけど、生成AIが出てきて、コードを書けることが差別化要因じゃなくなった気がするんですよね」

優秀な同僚と比べたとき、自分がどんな価値を提供できるのか悩んでいる様子もうかがえました。

また、昇進やリーダー経験についても話は出ましたが、これは自発的なキャリアイメージというより、上司や役員からの働きかけによって動かされている印象でした。

彼の強みは「興味を持ったことをやり込める」ことですが、それを仕事やリーダー役割にどう結びつけるかはまだ見えていません。

責任感がないわけではないものの、「作業者マインド」から抜け出す突破口をつかめていない のです。

1on1からの学び: 成長プランを自発的に描けない部下も少なくない

危機感を持っていても、それを成長につなげる見通しを自分で描けない部下は少なくありません。

こうした場合、上司の役割は「できること」と「任せたい役割」をうまく橋渡しし、小さな成功体験を積ませること にあります。

共通する気づき:自律性の“種”をどう芽吹かせるか

アイさんは「新しい学びの刺激」や「チーム感」、ダンさんは「分析スキル」や「危機感」。

方向性は違っても、2人とも自分を突き動かす要素――つまり上質世界の断片を持っています。

私が感じたのは、自律性の“種”はすでにあるが、それを芽吹かせる環境づくりはマネジャー次第 だということです。

この気づきをもとに、今後の1on1では「それぞれの上質世界にどう仕事を結びつけていくか」を意識していく必要があると考えています。

1on1からの学び: 上質世界の種を探す場と取られると対話の質が変わる

1on1は「部下の弱点を指摘する場」ではなく、「上質世界の種を探す場」と捉えると、対話の質が変わります。

まとめ/次回予告

初回の1on1を通じて、アイさん・ダンさんそれぞれの「上質世界の片鱗」に触れることができました。

アイさんは「サステナ領域」「チーム感」「新しい学びの刺激」を大切にしており、ダンさんは「データ分析」「危機感」「価値提供への模索」がキーワードでした。

共通して言えるのは、2人とも自律性の“種”をすでに持っている ということです。

しかし、その種が芽を出すかどうかは、私を含むマネジャーの関わり方次第。

リードマネジメントを通じて、仕事やチームを彼らの上質世界に少しずつ結びつけていく必要があります。

次回は、1on1で得られた情報を「メンバーカルテ」として整理するプロセスをご紹介します。

カルテを通じて部下の価値観や動機を「見える化」し、育成の道筋をどう描いていくのか。

さらに実践的なステップに踏み込んでいきますので、どうぞご期待ください。

参考文献 | 部下をもったらいちばん最初に読む本

今回の記事で紹介した本はこちらです:

(Amazonアソシエイトとして適格販売による収益を得ています)

リードマネジメント実践録シリーズ

- リードマネジメント実践録1:部下が自律的に動かない悩みと、私が見つけた解決の糸口

- (今回)リードマネジメント実践録2|週1回15分の1on1で部下の“上質世界”を知る方法

コメント