Ciao!みなさんこんにちは!このブログでは主に

(1)pythonデータ解析,

(2)DTM音楽作成,

(3)お料理,

(4)博士転職

の4つのトピックについて発信しています。

2025年冒頭では、新シリーズ「天文学者のマクロ経済学」をしばらくの間お届けします!2024年末ごろから、基礎控除引き上げによる減税や財政収支(プライマリーバランス)の黒字化が話題ですね。マクロ経済の概念は、天文学の一分野である銀河の形成進化の研究で使われるモデルによく似た部分があると感じました。そこで、天文学者としてマクロ経済について考察してみることにしてみました!

このシリーズ「天文学者のマクロ経済学」では、

- マクロ経済モデルの概観 | 3人の登場人物とお金の流れ

- 企業の役割 | モノの生産

- 政府の役割 | 通貨流通量の調整

- 政府収支と物価 | 財政収支黒字化は目標として不適切

- 技術革新と物価 | 技術革新もデフレ化を招き得る

- 貿易と物価 | 日本は貿易黒字によるインフレを狙っている?

- 日本の財政政策 | デフレに逆戻りしないためにどうすべき? ←今回

といった内容を解説する予定です!

#7の今回はまとめ編です。これまで6回の記事を総括しつつ、日本経済がデフレに逆戻りしないために財政収支がどうあるべきかを考えます。この記事を読めば、日本の財政収支がどうあるべきかについてのひとつの考え方を知ることができます!ぜひ最後までご覧ください。

この記事はこんな人におすすめ

- 基礎控除引き上げの議論で経済に興味を持った

- 政府の財政黒字化が正しいのか間違っているのかわからない

- “国の借金”のことがなんとなく心配

Abstract | 緩やかなインフレ維持のために財政赤字を維持すべき

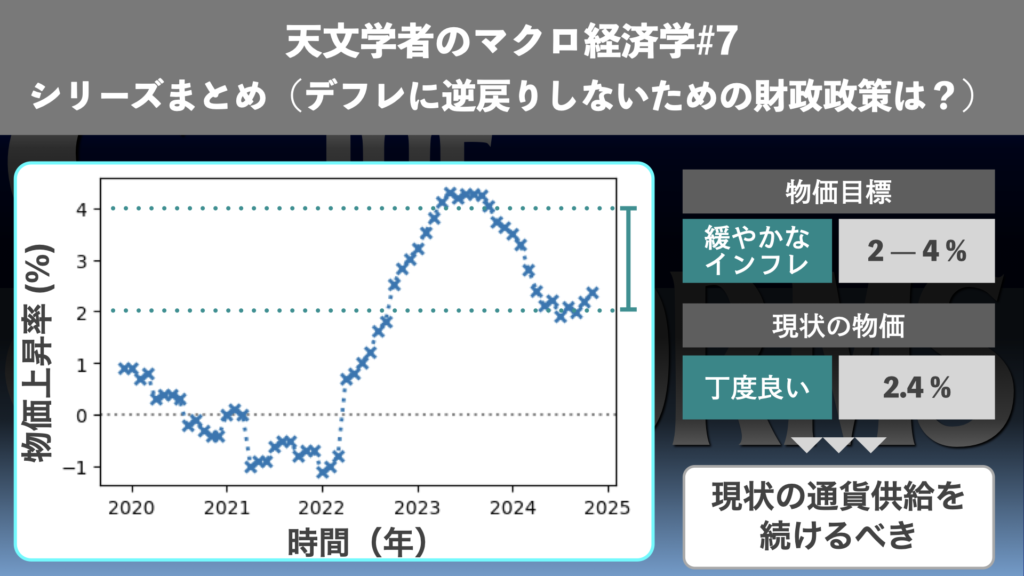

緩やかなインフレ率(2 %から4 %程度)を維持するために、政府は市場への通貨供給すなわち財政赤字を維持すべきです。政府の財政収支は市場の通貨流通量の増減と関係します。財政黒字は徴税による通貨の回収が財政支出による通貨の供給を上回るため通貨流通量を削減する方向に、財政赤字は通貨流通量を増やす方向に働きます。経済成長、技術革新や生産性の向上によってモノが増え続ける状況において、財政赤字によって通貨供給を続けないとデフレを招くリスクが高まります。2025年1月現在、インフレ率は2.4 %程度とちょうど良い水準です。したがって、現状程度(約30兆円)の財政赤字はまだ継続するべきです。

Background | 前回までのおさらい

まずはマクロ経済モデルについておさらいしましょう。前回までには、

- 天文学者のマクロ経済学#1 導入編|マクロ経済モデルの概観(3人の登場人物とお金の流れ)

- 天文学者のマクロ経済学#2|企業の役割はモノの生産(マクロ経済モデルの登場人物1)

- 天文学者のマクロ経済学#3|政府の役割は財政赤字と徴税による通貨流通量の調整(マクロ経済モデルの登場人物2)

- 天文学者のマクロ経済学#4|政府の財政収支と物価の関係(財政収支黒字化は目標設定として不適切)

- 天文学者のマクロ経済学#5|技術革新と物価(技術革新もデフレを招き得る皮肉)

- 天文学者のマクロ経済学#6|貿易収支と物価(財政健全化には貿易黒字の拡大が必要)

という内容を扱いました。#1では登場人物は政府、企業、家計の3人だけであること、お金の流れはこの3人の間でやりとりする6種類だけであることをお話しました。さらに、貿易収支均衡の仮定を置くことによって、国を一つの閉じた系と考えることができることもお話しました。#2では登場人物の一人である企業の役割が商品やサービスといったモノの生産であることをお話しました。#3では政府の役割が政府支出と徴税による通貨流通量の調整であることをお話しました。#4では政府の財政収支が黒字だとデフレ、赤字だとニュートラルorインフレ傾向になり、そもそも財政収支黒字化を目標にすることは不適切であるというお話をしました。#5では、技術革新や生産性向上によってモノの価値の総量が増え、デフレ要因となりうることをお話しました。#6では、外部から通貨供給手段として貿易黒字(経常黒字)があることを確認しました。

#7の今回は、これまで6回の記事内容を総括しつつ、デフレに戻らないための財政政策を考えます。#1から#6までをまだ読んでいない方は、上記のリンクからご覧ください!

Method | マクロ経済におけるモノと通貨の供給

マクロ経済モデルにおけるモノと通貨の供給についておさらいします。モノの供給については過去記事「天文学者のマクロ経済学#2|企業の役割はモノの生産(マクロ経済モデルの登場人物1)」で詳しく扱いました。通貨の供給については過去記事「天文学者のマクロ経済学#3|政府の役割は財政赤字と徴税による通貨流通量の調整(マクロ経済モデルの登場人物2)」で詳しく扱いました。ここでは、これらの記事の内容の要点

- モノの増減

- モノは企業活動によって市場に供給される

- 基本的にモノは増え続ける

- 通貨の供給と回収

- 通貨は政府支出によって市場に供給される

- 通貨は徴税によって市場から回収される

- 政府の財政赤字と通貨の増減

をまとめます。

マクロ経済モデルにおけるモノの増減

まずはモノの増減について、過去記事「天文学者のマクロ経済学#1 導入編|マクロ経済モデルの概観(3人の登場人物とお金の流れ)」の内容を振り返ります。

モノは企業活動によって市場に供給される

モノは企業活動によって生産され、市場に供給されます(図1)。図1の詳細は過去記事「天文学者のマクロ経済学#1 導入編|マクロ経済モデルの概観(3人の登場人物とお金の流れ)」をご参照ください。ここで言うモノとは、橋や道路、車などの固定資産的な財だけでなく、食べ物や文房具といった消費財、サービスなどあらゆる商品やサービスを「モノ」として総称する抽象的な概念です。企業は、政府からの出資や支払い、家計(個人)からの出資や支払いによって獲得した資金と、家計から供給される労働力を使ってモノを生産します。つまり企業は、政府と家計からの資金投入と家計からの労働投入をモノに変換する役割を持ちます。

市場のモノが増えることで、人々の暮らしが豊かになります。なお、「モノが増える」というのは単に量が増えるというだけではなく、質が良くなることも含みます。したがって、「モノの価値の総量が増える」というイメージがよりわかりやすいかもしれません。

基本的にモノは増え続ける

資本主義社会において基本的にモノは増え続けます(図2)。経済成長、技術革新や企業の生産性の向上が続くと、生産量や生産される価値の増加、耐久性向上による経年劣化の低減によって、市場に残されるモノの価値の総量は増え続けていきます。過去記事「天文学者のマクロ経済学#2|企業の役割はモノの生産(マクロ経済モデルの登場人物1)」では、ある年\(i\)に作られるモノの価値の総量\(g_{i}\)が、経年劣化や消費によって毎年\(\alpha_{i}\)という割合(償却率)で減少していくモデルを考えました。このモデルから市場に残されるモノの価値の総量がどのように変化していくかを検討しました。

経済成長、生産性の向上、技術革新などの要因により、基本的には市場に残されるモノの価値は増え続けます。経済成長はGDPの成長なので、ある年に作られる物の価値の総量𝑔𝑖の増加に直結します。また、生産性の向上、技術革新を通じて、

- 同じ労働力や資金からよりたくさんのモノを生産できるようになる: 𝑔𝑖が増加

- 生産された商品が高機能になる: 𝑔𝑖が増加

- ノウハウの蓄積によってより価値の高いサービスが提供できるようになる: 𝑔𝑖が増加

- 商品の寿命が伸びて経年劣化が低減される: 𝛼𝑖が減少

といった効果があるため、𝑔𝑖は増加傾向、𝛼𝑖は減少傾向となります。したがって、経済成長、技術革新や生産性の向上が続く限り、市場に残されるモノの価値の総量は増え続けます。

マクロ経済モデルにおける通貨の供給と回収

次に通貨の供給と回収について、過去記事「天文学者のマクロ経済学#3|政府の役割は財政赤字と徴税による通貨流通量の調整(マクロ経済モデルの登場人物2)」の内容を振り返ります。

通貨は政府支出によって市場に供給される

通貨は政府の支出によって市場に供給されます(図3)。ここでいう市場とはいわゆる民間部門で企業と家計です。政府からの二種類の支出

- 政府→企業: \(m_{GB}\)

政府から企業へのお金の流れ(\(m_{GB}\)(Govenment to Business))には、橋や道路を作るといった公共事業の発注が該当します。政府から企業へのお金の流れを全てまとめて\(m_{GB}\)です。 - 政府→家計: \(m_{GC}\)

政府から家計へのお金の流れ(\(m_{GC}\)(Government to Consumer))には、給付金など政府が家計に与えるお金が該当します。政府から家計へのあらゆるお金の流れをまとめて\(m_{GC}\)です。

によって、市場にお金を供給することができます。

ここで留意しておくべきことは、政府だけが唯一、通貨を発行できるということです。政府が発行した通貨は企業への支払いや家計へ給付を行うことで市場に供給されます。つまり、通貨発行と企業や家計への支払いがセットとなってようやく市場に通貨が供給されます。もっと言えば、政府支出の役割は市場への通貨の供給です。

通貨は徴税によって市場から回収される

政府の支出とは逆に、徴税は市場から通貨を回収する役割を持ちます(図4)。企業と民間から政府への支払い

- 企業→政府: \(m_{BG}\)

企業から政府へのお金の流れ(\(m_{BG}\)(Business to Government))は、法人税など政府が企業から回収する税金です。企業から政府へのあらゆるお金の流れをまとめて\(m_{BG}\)です。 - 家計→政府: \(m_{CG}\)

家計から政府へのお金の流れ(\(m_{CG}\)(Consumer to Government))は、所得税や住民税といった政府が家計から回収する税金です。家計から政府へのあらゆるお金の流れをまとめて\(m_{CG}\)です。

によって、企業や家計に存在していたお金が政府に回収されます。これで市場からお金がなくなることで、通貨流通量が減ります。したがって、徴税の役割は通貨の回収です。

マクロ経済モデルにおける政府の財政赤字と通貨の増減

この章の最後に通貨の増減について、過去記事「天文学者のマクロ経済学#3|政府の役割は財政赤字と徴税による通貨流通量の調整(マクロ経済モデルの登場人物2)」の内容を振り返ります。

政府の財政赤字によって通貨は増加する

政府の財政赤字によって、市場の通貨流通量は増加します(図5)。市場の通貨増加量は、政府から企業・家計に支払われるお金と政府が企業・家計から受け取るお金の差分

$$

\begin{align}

\Delta m &= (m_{GB} + m_{GC}) – (m_{BG} + m_{CG}) \\

&= (m_{GB} – m_{BG}) + (m_{GC} – m_{CG}) \tag{1}

\end{align}

$$

です。市場の通貨は\(\Delta m\)だけ増えますが、このとき政府側には\(\Delta m\)だけ財政赤字が発生します。政府が支払うお金は市場への通貨供給、政府が受け取るお金(税金)は市場からの通貨回収でした。政府の財政収支は、政府が支払うお金と政府が受け取るお金の差分です。財政収支が赤字ということは、政府が支払うお金の方が受け取るお金よりも多く、逆に市場からみると市場に入るお金が出ていくお金よりも多い状態です。つまり、政府の財政赤字の分だけ市場の通貨流通量が増えます。ちなみにここではあくまでもマクロな視点で考えているので、金融政策や信用創造は一旦考えません。実際の世界では、信用創造のレバレッジが効いて財政赤字の何倍か通貨流通量が増えるはずです。

政府の重要な能力 | 通貨発行

ここでひとつ重要なことは、政府は通貨を発行できるということです。企業や家計は赤字になってしまったら、どこか別のところからお金を借りる必要があります。ところが、政府だけは自国の通貨をはっこうすることができます。したがって、政府に限っては財政収支が赤字になっても通貨発行によって賄うことができます。むしろ、市場の通貨流通量を増やすためには

- 通貨発行をしたうえで

- 財政赤字によって市場に供給する

というプロセスが必要です。つまり、財政赤字を通貨発行によって賄うことではじめて市場の通貨流通量を増やすことができます。

ちなみにミクロな話をすると、厳密には日本銀行が通貨を発行することができます。日本銀行は発行した通貨で国債を買い入れることで、市場に通貨を供給します。日本銀行は銀行から国債を買って、発行した日本円を銀行に支払うため、国債を買い入れた時点で通貨が市場に供給されます。まとめると、

- 財政赤字の発生

- 財政赤字を埋めるための国債を発行

- 国債を銀行が購入

- 銀行の持つ国債を日本銀行が購入

- 銀行に新規通貨が流入

という流れで、財政赤字から通貨増加まで繋がります。2025年現在の日本では、財政赤字を賄うための国債の半分程度を日本銀行が保有しています。したがって、国債発行額の約半分は市場への通貨供給となっています。

政府の財政黒字は通貨流通量を減らす

財政赤字とは逆に、政府の財政黒字によって市場の通貨流通量は増加します(図6)。政府が受け取るお金が政府が支払うお金よりも多い状態

$$

m_{BG} + m_{CG} > m_{GB} + m_{GC} \tag{2}

$$

なので、式(1)の\(\Delta m = (m_{GB} + m_{GC}) – (m_{BG} + m_{CG})\)は

$$

\Delta m < 0

$$

となります。\(\Delta m\)は市場の通貨増加量なので、市場の通貨は減少します。つまり、政府の財政収支を黒字化することは市場の通貨を削減することを意味します。

Result | 政府の財政収支と物価の関係

政府の財政収支による通貨流通量増減の関係から、政府の財政収支と物価との関係を考えることができます。前章までマクロ経済モデルにおいて、

- モノが基本的に増加する

- 政府の財政収支によって通貨は増加(財政赤字)、減少(財政黒字)する

ということを確認してきました。市場に残されるモノの価値の総量が基本的に増え続ける状況では、政府の財政収支と物価の関係は

- 政府収支が均衡(\(\Delta m = 0\))→ 物価下落(デフレ)傾向

- 政府収支が黒字(\(\Delta m < 0\))→ 物価下落(強いデフレ)傾向

- 政府収支が赤字(\(\Delta m > 0\))→ 物価維持 or 上昇(インフレ)傾向

とまとめることができます。

政府の財政収支が均衡→物価下落(デフレ)

政府の財政収支が均衡している、すなわち政府の税収と支出が同額である

$$

\Delta m = 0

$$

の場合、物価は下落する傾向になります。なぜなら、企業活動が続くことで市場にモノが増えていく一方で、通貨は増えないからです(図7)。通貨の量が一定の状態で、モノが増えれば、通貨に対する相対的なモノの価値は減っていきます。したがって、政府の財政収支を均衡させるということは、デフレ経済を目指すことになります。

政府の財政収支が黒字→急速な物価下落(強いデフレ)

政府収支が黒字、すなわち政府の税収が支出よりも多い

$$

\Delta m < 0

$$

場合、物価は政府収支均衡のときよりもさらに大きく下落する傾向になります。なぜなら、市場に出回っている通貨を政府が回収することになるからです(図8)。政府収支を黒字にするということは、市場から通貨を消すことと同じことです。企業活動が続いて市場でモノは増える一方、通貨が減っていくので、通貨に対する相対的なモノの価値は減っていきます。したがって、急速にデフレになっていきます。政府の財政収支を黒字化させるということは、急速にデフレ経済を目指すことになります。

政府の財政収支が赤字→物価維持 or 上昇(インフレ)

政府収支が赤字、すなわち税収よりも政府支出が大きい

$$

\Delta m > 0

$$

の場合、物価は維持されるか上昇する傾向になります。なぜなら、政府からの支出が税収を上回ることで、市場の通貨が増えるからです。政府収支の赤字による通貨供給量の増加が企業活動によるモノの増加と釣り合う場合には物価は維持されます。通貨供給量がモノの増加量よりも大きければ、モノに対して通貨が増えていくため、通貨に対する相対的なモノの価値は上昇します。したがって、物価を維持する、あるいは物価を上昇されるためには政府の財政収支は赤字である必要があります。

Discussion | デフレに戻らないための財政政策

日本が再びデフレに戻らないために、

- 財政健全化の目標設定を見直す

- 緩やかなインフレが定着するまでは財政赤字を維持する

ことが必要と考えます。財政健全化の目標設定がそもそも適切ではないことは過去記事「天文学者のマクロ経済学#4|政府の財政収支と物価の関係(財政収支黒字化は目標設定として不適切)」で指摘しました。以下で少し詳しく振り返って行きましょう。

財政健全化の目標設定は誤り(財政赤字・黒字の絶対値の多寡は評価できない)

政府(財務省)が目指す財政健全化の目標設定は、そもそも目標設定の方法が間違っていると言えます。政府は本来、緩やかな物価上昇が継続するように、市場への通貨供給量を調整する必要があります。財政収支のコントロールは市場への通貨供給量を調整するための手段であって、目的にはなり得ません。ところが日本政府は2025年1月現在、財政健全化目標として「プライマリーバランス(基礎的財政収支)の黒字化」という目標を掲げています。ざっくりと言えば、政府の財政収支を黒字化しようという目標です。つまり、日本政府は手段を目標にしてしまっているわけです。

財政赤字・黒字の多寡はモノの増加量と比較して評価すべき

財政赤字が過大なのか過小なのか、あるいは財政黒字が過大なのか過小なのかを評価するためには、結果である物価上昇率を見て評価する必要があります。物価上昇率は、市場に残るモノの価値の増減と市場に流通する通貨の増減の比較で決まります。通貨増減は財政赤字・黒字の多寡で決まるため、財政赤字・黒字の多寡は市場に残るモノの価値の増加に対して相対的に評価する必要があります。したがって、財政赤字の大きさだけを見て財政赤字が大きすぎると言うのは、マクロ経済を理解していない主張です。日本政府の財政健全化目標はまさに財政赤字の絶対値だけを根拠にしており、全く的はずれです。

財政収支黒字化目標 = デフレ化目標

そもそもこれまで議論してきたとおり、

- 政府の財政収支の黒字化を目指す = 急速にデフレを目指す

ということです。デフレは不況を招きます。つまり、日本政府は経済を不況にする目標を掲げていることになります。

政府の目論見どおり20年間のデフレが実現

財政収支黒字化の目標は2002年に閣議決定されました(参考: 財務省「Ⅱ.財政健全化の必要性と取組」)。この目標はある意味しっかり達成されています。2022年にコロナ禍開けの世界の需要増とロシアのウクライナ侵攻による資源高によって、インフレ輸入による物価上昇が始まるまで、日本は20年間に渡って見事にデフレ経済を続けることを実現できました(図10)。図10は物価の推移です。図10の縦軸は消費者物価指数のうち生鮮食品とエネルギーを除いたものでいわゆる「コアコアCPI」(英語ではCore CPI)と呼ばれるもので、2020年を100とした値となっています。1990年代後半以降、物価が下がっており、1990年代後半の水準に戻ってきたのは2022年頃のことでした。これがまさに失われた30年です。

では本来、財政収支の多寡はどのように評価されるべきでしょうか?以下で見ていきます。

政府の財政収支は物価上昇率をKPIとして評価すべき

政府の財政収支は物価上昇率をKPIとして評価すべきです。財政収支は市場への通貨供給と直結しています。緩やかな物価上昇率を継続できるよう、市場への通貨供給はモノの増加や減少に対して適切な量に調整される必要があります。したがって、物価上昇率が所望の値(2 %から4 %程度)になるように財政赤字や財政黒字の量をコントロールすることが、経済の安定の観点から適切な方法と言えます。

対GDP比で評価する手もあるがやや中途半端

政府の財政収支の多寡はモノの増減に対する相対評価とすべきという観点から、財政収支の多寡を対GDP比で評価するのも一つの手です。ただ、物価上昇率をKPIとする場合に比べてやや中途半端です。GDPは生産側から見れば1年間で市場に供給されたモノの総量と捉えることができます(過去記事「天文学者のマクロ経済学#2|企業の役割はモノの生産(マクロ経済モデルの登場人物1)」参照)。したがって、財政収支の多寡を対GDP比で評価することで、市場に供給されたモノの総量との比較とすることができます。

ところがここで注意すべきなのは、「GDP = 市場のモノの増加量」ではない点です。市場に供給されたモノのうちどの程度が市場に残るのか(耐用年数の長短など)は、年代や地域に依存するでしょう。したがって、ある時代の財政赤字の対GDP比を別の時代のもの、他の国のものと比較することが適切ではないかもしれません。この点において、財政収支の多寡を対GDP比で評価することは中途半端であると言えます。財政収支の多寡を絶対値で評価するよりも遥かにマシですが、物価上昇率をKPIとすることに比べるとやや不足があります。

緩やかなインフレが定着するまでは財政赤字を維持すべき

さて、ここまでの議論を踏まえると、日本では

- 緩やかなインフレが定着するまでは財政赤字を維持すべき

であると言えます。

2000年代、2010年代と財政収支黒字化を目指してきた結果、見事に物価が上がらないデフレ経済が実現されてきました(図10)。図11に物価上昇率の推移を示します。2022年4月以降デフレを抜け出すことができ、2年弱の間は緩やかなインフレが続いています。しかしながら、最近の物価上昇率は高いわけではありません。2023年の4月から10月頃に4%に到達したものの、2024年4月以降は2%程度となっています。2024年11月も2.37%となっており、緩やかなインフレのちょうどよい水準と言えます。

丁度良いインフレ水準となっている現状において、政府の財政赤字は30兆円程度です。すなわち現在の緩やかなインフレは30兆円程度の通貨供給によって維持されています。したがって、緩やかなインフレを維持するためにはまだ30兆円程度の財政赤字が必要です。逆に現時点で財政赤字を縮小してしまうと、インフレ率が2%を下回りまたデフレに戻る可能性が高まります。

留意点 | マクロモデルを実際の世界に適用するのは簡単ではない

最後に一つ留意点があります。マクロ経済モデルを実際の世界に適用するのは簡単ではありません。

- 政府の財政収支による貿易への影響

- 財政政策と金融政策のバランス

- 通貨発行権のない地方自治体の扱い

など、現実の世界に落とし込むとなると細かい部分をいろいろ考える必要があります。

実際の世界に適用するのは簡単ではないとはいえ、マクロ経済モデルで現実の世界を抽象化して大局的に捉えることで現実の世界のことが理解しやすくなります。大局的に捉えることでお金の流れが明確になることで、物価の意義、政府の財政赤字の本質、税の本質を理解することができるでしょう。

Conclusion | まとめ

今回はここまでです!

本シリーズ「天文学者のマクロ経済学」を振り返りつつ、日本経済がデフレに戻らないためにどうしたらよいのかを考えてみました。

財政赤字が市場への通貨供給であり、徴税が市場からの通貨回収であること、モノが増え続けることに留意しつつ、インフレ率を良い塩梅(2 %から4 %程度)にするためには、現在と同程度の通貨供給を続けなける必要があると考えられます。したがって、現状程度の財政赤字はしばらく続ける必要があるでしょう。

以上「天文学者のマクロ経済学#7|デフレに逆戻りしないための財政政策は?(シリーズまとめ)」でした!

最後までご覧いただきありがとうございました!

References | 参考

- 消費者物価指数の統計データ: e-stat

Pythonサンプルコード | 物価上昇率の推移を計算・描画

物価上昇率の推移を計算・描画するために使ったPythonのコードの実装例を掲載します(Jupyter Notebook)。参考にどうぞ!